このエッセイは2008年に書かれたものの、冨田勲氏は現役の芸術家であり、NHK時代の作曲家仲間・宮崎尚志が語った興味深いエピソードを無闇矢鱈に公開するのは如何なモノかと検討の末、お蔵入りしていたものです。しかし2011年に過去の作品をハイブリッドSACDによるサラウンド化を行った冨田氏の活動に触発され、今回の掲載にあたって「Naoshismにみる冨田勲と宮崎尚志の見えざる絆」という趣向で再構成し、以下のとおり掲載することに致しました。

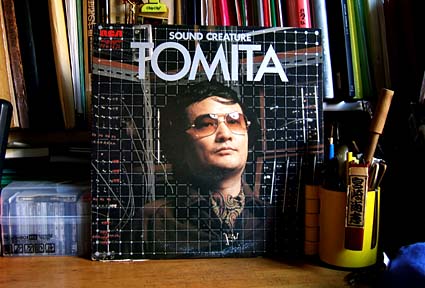

シンセサイザー聴くなら冨田を聴け!

父はよく、昔、NHKに出入りしていた頃のエピソード(正確な年度等は全く判りませんが)を繰り返し話してくれました。その内容は大人になればなるほど、かなりワクワクするものになりました。現代では日本音楽史に名を残す大音楽家らが若さに満ち溢れ、活気づいていた時代で、そういう人達が何気なくNHK内を闊歩していたというのですから。ヘンなエピソードに事欠かない大先輩=山本直純さんの“帽子+ゲタで参上、NHK出入り禁止処分”とか…当時のNHKに出入りする者は服装について厳しい条件があったそうで、イッパシのちゃんとした恰好でないと入れて貰えなかったんですって。…あ、直純さんの笑えるエピソードは、愛弟子である「純正律音楽研究所」の玉木宏樹所長に任せますね。(注:玉木宏樹氏は2012年に逝去)

番組製作のため、日夜NHKスタジオに出入りする作曲家の中で、ちょっと他とは違った連中がいたとか。父に言わせれば自分(宮崎尚志)、小林亜星、桜井 順、冨田 勲。彼らは音楽大学卒でなかったため、“学閥”に属さない一匹狼のようで、そのせいか人一倍、斬新なサウンドの追求に貪欲であり、密かに競い合っていた仲間だったとのこと。しかしこの中でずば抜けて面白いサウンドを作っていたのが“世界のTOMITA”こと、冨田 勲さんだったそうです。

私が以前、シンセサイザーのレコードなんぞを居間のステレオセットで聴いていると、決まって…

|

冨田くんのレコードは、どれもよだれが出るぐらい素晴らしい。ドビュッシー(1st)は最高だった。ムソルグスキー(2nd)なんか、ラヴェルのセンスを軽く越えてる。だからシンセ聴くなら世界の頂点であるTOMITAを聴け! (宮崎尚志談)

|

…というのが父の口癖のようなものでしたが、実は冨田 勲さんのアルバムは、レコード棚に1枚しかありません。それがこの2枚組『冨田 勲の世界』です。TOMITAディスコグラフィーの中で、ブッち切りの“マニア垂涎”のアルバム。熱狂的なマニアさえ存在するシンセサイザー・ヴィルトォーゾの草分け“世界のTOMITA”でなければ、絶対に出せなかったような内容を誇るLP2枚組でした。ディスク1が「トミタ・サウンドの作り方の手引き」、ディスク2が「過去アルバムの超立体音響ミックス版」ってな感じになっていて、アルバムが何より貴重だったのは「トミタ・シンセサイザーの軌跡〜処女作と最新作」のコーナー。冨田氏のシンセサイザー処女作とされるオリジナル作品「銀河鉄道の夜」が聞けたことでしょう。実にロマンティックでユーモラスな愛らしいこの作品、偉大なる「世界のTOMITA」ではなく、もっと夢見がちな少年の心のうちを聞いているようで、私は大好きです。

シンセサイザー・クラシック・レコードの開祖=ウェンディー・カーロスですら、これと同傾向のアルバム『Secret of Synthesis』を1990年代になってようやく出しているのですから、冨田 勲さんは世界に先駆けてダントツに早かった…かも。もっとも、こういったレコード(しかも2枚組)が出せたこと、売れたこと自体、冨田さんの人気は凄かったということです。

しかし、なんで父の話に出てきた『月の光』と『展覧会の絵』そのものがウチにないんだ? なんでこれしかないんだ? 実はこれ、父がベスト盤か何かと勘違いして購入したアルバムで、曰く…

|

間違えて買ってきちゃった。失敗したな〜って思ったけど、返品せずにそのまんまにしといた。これ聴いても面白くもナンともないよ。聴くならこれじゃなくて、ちゃんとしたレコード(他の各アルバムのこと)を聴きなよ。 (宮崎尚志談)

|

…その“ちゃんとしたレコード”ってのが1枚もないじゃない! 自分は聴いた経験があるから良いかもしれないが、私らのような追体験世代はレコードなくっちゃ、しょーがないでしょーが!

冨田 勲氏との思い出

ともあれ、父の語った冨田 勲さんのエピソードは、常に深い尊敬を湛えた語り口でした。

|

冨田くんは素晴らしい作曲家なんだ。特に彼の管弦楽法(オーケストレーション)は誰もマネできないし、オーケストラから引き出すサウンドはため息が出るほど。ダイナミックで美しく、感動的なんだ。なのに他人の曲のシンセサイザー演奏で世界的に有名になっているのは、ちょっとばかり惜しいと思ってるんだ。彼は、ボクが心底尊敬し続けている数少ない“作曲家”の一人なんだよ。 昔…シンセサイザーがまだなかった頃にね、ボクらはNHKの番組の音楽でスタジオに入って、躍起になって誰も聞いたこともない新しいサウンドを作ろうとしたモンさ。そういう点ではいつも冨田くんが飛び抜けて面白いサウンドを作ってたんだ。触発されたね。 スタジオで顔を見なくなって暫くしてから、彼はモーグ(MOOGシンセサイザー)を個人輸入して、自宅で何か作ってるらしいって人づてに聞いたのさ。それから随分時が経って最初のレコード(アルバム『月の光』)がアメリカのレコード会社から出たっていうんで聞いてみたら、彼が何でスタジオに来なくなったのかが120%理解出来たね。これ以上ないって位、冨田勲のサウンドがしてたし、彼のドビュッシーには本当に感動した。ボクはドビュッシーを良いなんて思ったことなんか一度もなかったんだけど、それでも“いいなぁ〜”って思わせるだけの説得力があって、彼の音楽への深い愛情と理解を感じたよ。そうか、ドビュッシーはこうやって聞けばいいんだ!って教えてもらったんだ。 けどね、本来の彼は生オケから滝のようなスゴい音を出す、独特の管弦楽法を持ってる日本有数の作曲家なんで、彼がオケの曲を書かないでシンセだけ弾いているのは日本の音楽界の大きな損失だと思ってねぇ…。当時、作曲家としての彼のオリジナリティーを受け止めるだけの器が日本レコード界にはなかったって事なのか…いや、でもそう言っても、アメリカだって結局同じだったんだ。だって作曲家・冨田 勲の作品を発表しているワケじゃなかったからね。だから尚更、やるせなかったなぁ (宮崎尚志談)

|

父に言わせれば、冨田 勲さんは「とにかくやっちゃいました!」といった結果の凄さから人の心を確実に掴む、典型的な天才だと。しかしシンセサイザーを手にしてからその結果に至るまでの冨田さんの見えざる努力は、正に血の滲むようなものだったのだろう、とも。

|

ただ、彼はきっと最初からオーケストラとシンセサイザーが綺麗にアンサンブルするのを夢みてたんじゃないかって思うんだ。それも彼のサラウンド・ミックスでね! クラシックは常にアコースティックでなければいけないって言ってさ、スピーカーを毛嫌いする風潮はいまだに強いだろ。シンセサイザーは電気とスピーカーなしでは成立しない楽器だからさ。だから1980年代に世界のあちこちで“サウンドクラウド”をやったんだと思うんだよ。あれはクラシックのコンサートとしては歴史上、画期的だったね。なにせソリストや合唱団と共演してクラシック曲をやりまくってるのに、ロックのアリーナ・ライヴ以上の馬鹿デカいPAスピーカーの山を使わなきゃ絶対に出来なかったんだから。しかも『3大テノール』以前に、それ以上の音響体験を作ってたんだからさ! あれには驚いたね。 (宮崎尚志談)

|

立体音響

又、父は冨田 勲さんの長年の立体音像に対する研究の根底に、エクトール・ベルリオーズ以降のロマン派管弦楽のスタイルがあると分析します。別働隊(バンタ)をコンサートホールの四隅や、ステージ袖などに配置して特別な音響的効果を狙った作曲のスタイルが、即ちトミタ・サラウンドのアイディアの原点ではないかというわけです。こういったベースから発展させるサラウンドのロジックは、2chステレオの定位論とは全く異なります。即ち、2chステレオ×2ではなく、「モノラル(=1ch)の集合体」というものになります。その複数のモノラル音源全体を融合し、統合するのがリバーブレーション(残響)等の空間系エフェクトなワケです。

結果として、冨田 勲さんは4chレコード用のミックスも多数作ったものの、理想的な“音場”を形成するには満足ではない、ピラミッド型の四角錐の5つの角(平面4角+天上1角)にスピーカー配置する5点定位が“一般的なオーディオ・リスニング環境として最良”と提唱しました。現在のサラウンドに“縦”の音像を加え、真の意味での立体音響をも実現するものです。この理論は現在、車載オーディオ等には利用されるようになったみたいですが、やはり一般家庭で天上にスピーカーを設置するのは容易ではなく、そもそもそんなオーディオ・システムなんかなかった。ですから冨田さんは、その理論の発展形を“トミタ・サウンドクラウド”で一気に実践してみせます。いわば、無指向性の全方向定位というべきか。

宮崎尚志もマルチ・チャンネルによるサラウンド音像について昔から研究しており、ウチにあったTRIOのステレオ・セットは4ch SQ方式対応のアンプでした。実際に4スピーカーで4chレコードも聞いたそうですが、音像が360度グルグル回るものばかりでつまらん!とご立腹、こんなレコードばかりではオモシロくも何ともなく、広く普及するワケがない。やはり父も富田さんと似て、早いうちからサラウンドについて独自の考えを持っており「スピーカーで囲まれた範囲内のどこに居ても立体的な音響を聞けること」が最重要であり、そのセオリーの確立が急がれる、としました。そしてそのために、自らチャレンジングな仕事をすることになります。

宮崎尚志の全方向/無指向の定位によるサラウンド音響は、主に万博等のパビリオンで実践しており、その最たるモノがつくば科学万博の三菱未来館の球面スクリーン映画「地球家族」(監督:大林宣彦)の音楽でした。観客はパビリオン内に入ると、球体の中央付近に設置された透明な板の上に立つことになります。球面スクリーンの上下前後左右、更に観客の立つ手すり等にもに無数の小型スピーカーを埋め込み、32chのマルチ音声で音楽を再生することによって、どの場所に立って、どこを向いて聞いても、理想的な立体音声が得られるというもので、音楽は32chを想定しての、かなり細かいスコアリングがなされていました。しかしこのフォーマット自体は、古来より万博では頻繁に行われてきたものを、オーディオとして理想的なレベルに持っていこうとする試みであり、元を正せばそんなに“新しいこと”ではありません。

その後、2000年に大分県で行われた第51回全国植樹祭にて、広大な会場内に1組のフル・オーケストラ、4リズムのバンド、デキシーランド・セクション、5組のフル編成ブラスバンド、総勢500人に上る合唱隊、別働隊として子供達のヴァイオリン群とピアニストを、15000人の来場者(観客)を扇状に囲むように配し、その中央でソリスト(歌手)3名が歌うというオラトリオ「ミレニアム植樹祭 in 大分」を完成させ、自ら指揮して演奏しました。それぞれの楽団・合唱団の音はマイクで収音され、会場で最も高いやぐらの最上部に設置されたセンタースピーカーから発せられる(5点定位の天上1角に似た形)。これによって、会場の何処でも(天皇皇后両陛下がおでましになった場所にも)、広大なアンサンブルがバランス良く聞こえるという仕組みになっていました。トミタ・サウンドクラウドに似た方法論を、完全生演奏で試みたという感じです。音響体験はスペクタクルだとする、その辺りにNHK時代のライバル同士だからこそ存在する“見えない絆”があるような気がします。

現在、5.1chサラウンドが一般家庭にかなり浸透してきているかと思います。恰好としては冨田方式の5点定位であるとはいえ、しかし音楽を鑑賞する上では誠に不完全なものです。飽くまで映画のシステムであるため、厳然としてスクリーン側が前方という位置づけ(方向性)がなされているからです。冨田さんも父も、全方向定位こそ究極のオーディオ・システムであると考えているかもしれません。それは“立体音響”というような代物ではなく、もはや“環境”です。オーディオがリビングの環境整備だと普通に認識されるような、そんな世の中になるといいなと私は思います。

シンセサイザー・レコードって?

話を戻しますが、このレコード『冨田勲の世界』、ホントにマニアックなんです。CD化されないのが判る気がする。『クリムゾン・キングの宮殿』でもお話ししたテープ楽器=メロトロンの音色を、如何にTOMITA流に加工していくか?…なんてのを順を追って事細かに聞かせてくれるんですよ。私としましては、これが凄く面白かったんですけどね。でも、レコードで音楽を聞くという観点からすれば、飽くまで演奏者や研究者対象の“学習資料”であり、あまり“鑑賞”には向いてないんですけど。

私個人としましては、このレコードから大きな衝撃を受けたものです。『スウィッチト・オン・バッハ』のウォルター・カーロス(現・ウェンディー・カーロス)の信奉者である私としましては、当時“純正のシンセサイザー・レコード”は全楽音をシンセサイザーだけで演奏すべき、と考えておりましたし、カーロスが使ったMOOG IIIc等といったシンセサイザーこそ最高であると、恥ずかしながら信じ切っておりました。ですからカーロス登場前後のシンセ・ヒット「ポップコーン」(Hot Butter)や、ペリー&キングスレイの諸作品などは、たとえMOOGを使っていてもホンモノのシンセ・レコードじゃねーよ…、などと思っていたワケです。何せ「全楽音をシンセサイザーだけで演奏」ではなかったし、特にリズム隊はアコースティックの生演奏でしたから。

純正のシンセザイザー・レコードはクラシックな管弦楽曲等の“作品”を、スコアを熟読し、サウンド的に新たな解釈をしてシンセサイザーによる演奏に反映するというものだろうと頑なに考えていましたから、シンセ以外の楽器を入れてアンサンブルを構築するやり方は、むしろロック・バンドのマルチ・キーボード・スタイルみたいな考え方だと思ったわけです。特に『スウィッチト・オン・・・』シリーズでは、“MOOG”以外は使っていません(というふれこみでした)から、これこそ本道と信じ込み、そこにカーロスと同じくMOOGの使い手である冨田勲さんが登場した時、冨田さんの広がりのある透明な音世界は、MOOGだからこそ出来る世界だと、これまた信じ込んだのです。しかし『冨田勲の世界』を聞いたら、実際は全く違いました。MOOGだけじゃなく、RolandもYAMAHAもあったし、何しろメロトロンもあったのですから!シンセサイザーじゃねーよ、それ!

先述した通り、冨田さんはメロトロンですらシンセサイザーのフィルター・モジュールにインプットして加工し、表現力豊かな「演奏」をしました。シンセサイザーというものはとても不器用な楽器でありつつ、音に対するアイディアさえあればバリバリに応用の利く、実に面白い音響マシンであり、尚且つ古来の楽器概念とは全く異なる、新しいスタイルを持った楽器なのだと教えられました。もっとも、それって箪笥型の“システム・シンセサイザー”ってヤツのことなんですがね。冨田勲さんは閃きを具体化するためなら苦労すら楽しむ、真の天才だと思います。