Powerd by

sogaku.com

宮崎尚志のレコード棚

ジョン・マクラフリン

『地中海 〜ギターとオーケストラのための協奏曲』

John McLaughlin: The Mediterranean (1990)

マハビシュヌ・ギター・コンチェルト

今回このコーナーで初めて、塩化ビニールのレコード盤ではなく、CDを取り上げます。これは“マハビシュヌ”ことジョン・マクラフリンが1990年に発表したギター協奏曲「地中海」と、「ギターとピアノのためのデュオ」の2作が収められたアルバム。目にも留まらぬ速弾きでジャズする超絶技巧派=マクラフリンの堂々たる作品集で、トリオやコンボで演奏する姿もスゴいですが、名門のフル・オーケストラをバックに弾くマクラフリンは、もはや貫禄って感じです。

父がアルバムを手に入れたのは1994年、「古賀政男の主題による交響的変奏曲(ギターとオーケストラのための)」を作曲する際の資料としてでした。父は某プロデューサーの紹介でアントニオ古賀さんと会い、確かな技術を持ったギタリストでもある歌手アントニオ古賀さんの芸能活動35周年を記念する日本縦断コンサート・ツアー(同時にアントニオ古賀さんの師匠である作曲家・古賀政男生誕90周年も重なった)のために、古賀メロディーを主題に用いたギター協奏曲を依頼されました。結果として“ギター協奏曲”ではなく、シンフォニック・ヴァリエーションとなりましたが、ともあれソロ・ギターとオケの協奏曲スタイルの作品を書いたワケです。

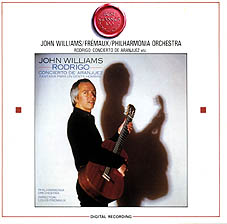

ギター協奏曲のような変奏曲を書く・・・とはいったものの、父は生まれてこのかた、ギター協奏曲なんぞにまったく興味なかったそうで、資料になりそうなレコードは1つも持ってない。というか、生涯にギター協奏曲を書くなどとは夢にも思わなかったので、早速“ギター協奏曲”と名の付く録音盤を買い集めたのです。ホアキン・ロドリーゴの『アランフェス協奏曲』から始まって『ある貴紳のための幻想曲』といった大名作をまず辿り、ヴィヴァルディなどのバロック・ギター協奏曲集(安売りしてたから、とりあえず買ったらしい)を経て、次に手に入れたのがこの『地中海』でした。購入の理由は簡単、「なんか面白そうだったから」。

作曲家・宮崎尚志がジョン・マクラフリンの名を知らないハズはありません。しかしレコード棚にはマクラフリン在籍時のマイルス・デイヴィスの“エレクトリック・マイルス”時代のレコードはないし(マイルス自体なかったし)、マクラフリンの名バンド=マハビシュヌ・オーケストラも1枚もないので、マクラフリンのプレイ・スタイルやキャラクターをマニアックに熟知している訳ではなかったかもしれません。

|

*CD屋に行ったら“ギター協奏曲”ってコーナーは凄くチっちぇ〜の(小さいの)。ほんの数枚しか並んでないんだ。ところがそこに並んでるのはアランフェスばっかりでね。店員に聞いてもギター協奏曲なんてよく知らないって言うし、この分野の名曲は1曲しかないのかって情けなく思ったんだよ。現代の協奏曲っぽいの(??)は何かないかって探したら、マクラフリンを見つけたんだよ。なんでクラシックコーナーにジャズのCDがあるんだよ、って思ったけど。 (宮崎尚志・談)

|

*・・・当時、宮崎尚志の拠点は東京は豊島区・池袋にあり、HMV(東武),五番街(東武), Virgin Mega Store(丸井), Tower Record, WAVE(西武)、新星堂(サンシャイン・シティ)等、大手レコードショップが狭いエリアにひしめき合う激戦区で、ここで手に入らないCDはほとんどない、と言われたほど…実はそうでもなかったんですがね。

「地中海」を聞く

「古賀政男の主題による交響的変奏曲」の作曲期間は、正確には判りませんが約3〜4ヶ月ほどだったと思います。その間、この「地中海」は頻繁に父の部屋から流れていました。宮崎尚志的な評価としては…

|

ギター・コンチェルトを書く上で、ほとんど参考にはならない作品。何故なら、これはマクラフリンしか弾けない。彼以外のギタリストが演奏して、もっと良くなるとはとても考えられない。 「第1楽章(リズミック)」はアランフェス協奏曲に似たモチーフを使っている。しかしそれはもうどうでもいい。とにかく聞いていて一番感じることは、マクラフリンが何を弾いてるんだかわかんないぐらい、モノスゴいヤツってことだ!」 「第2楽章(スロー&サッド)」が何と言っても素晴らしい。この楽章があるからこそ、この作品には大きな価値がある。地中海ではなく、アメリカンなオーケストラ・サウンドが随所に聞かれて、ボクはこの作品にガーシュウィンの『パリのアメリカ人』と同等の“思い”というか、郷愁のようなものを感じるんだよな。(宮崎 道の脚注:マクラフリンは確か英国人なので父の勘違い) 「第3楽章(アニマート)」の主題の親しみやすさは、ちょっといただけないな。流れとして、作品が陳腐になっていく気がする。しかもフィナーレを飾るには弱い。尻窄まりな感になっている。 (宮崎尚志・談)

|

この「地中海」は急-緩-急の3楽章の(古い言い方ではイタリア風の)協奏曲で、ジョン・マクラフリンのソリストとしての名人芸をこれでもか!と聞かせる第1楽章(確かにアランフェス協奏曲第1楽章に似たフレーズというか、リフがキモになっている。ロドリーゴへのオマージュといったところ)、マクラフリンがジャズマンとしてだけでなく作曲家として確かな手腕を見せた第2楽章(自分史のような味わいがある。ツアーで回った世界各地の印象か?)、そして地中海を思わせるオリエンタルな味もある第3楽章となっており、協奏曲の醍醐味を味わうには非常に良い作品であります。

しかしマイケル・ティルソン・トーマスが指揮するロンドン交響楽団のフル・オケの大音響に対し、アコースティックギターの速弾きソロ・パッセージが勝てるハズもなく、コンサートでは一体どうするのか?という疑問がわきます。父もこの点については…

|

ギターをアンプリファイアーしなければ、この曲を生演奏するのは到底無理だろう。勿論、マクラフリンなら抵抗なくやるだろうが、普通のクラシック・ギタリストはどうなんだろうね。それより、アンプ持ち込み禁止とかいってる日本のコンサートホールじゃ、この曲演奏できないじゃん。 (宮崎尚志・談)

|

…と首をひねっていました。『古賀政男の主題による交響的変奏曲』についてはブッキングされた会場が全て大ホールのため、アントニオ古賀さんのギターをPA増幅することを念頭に置いて作曲され、音量の小さいギターの抱える問題を最初から回避させていましたが、クラシック・コンサートでギタリストがアンプ使っているなんて聞いたことない…。

ところがギターのボリュームに関する問題は、かの“ギターの貴公子”ジョン・ウィリアムス(クラシックギターの巨匠。スターウォーズ等の作曲家とは違う人物)が以前から率先してアンプを使い、欧米ではフル編成のオーケストラと共にクラシック・ギター曲を大ホールで演奏するという画期的な道を開いていた(多分PAのことだろうとは思うが)と知るや、「ボクの方法論はジョン・ウィリアムスがもうとっくにやってるんだって。嬉しいねぇ。ウィリアムスぐらいの一流のプレイヤーが率先してやってくれれば、世界的にクラシックでアンプ使うことも普通になってくるかもしれない。」 …と大いに喜びましたとさ。

余談ですが、このジョン・ウィリアムスが行った、クラシック・コンサートに於いてソリストがアンプを使うという方法論ですが、結果的に5万人以上を前にしてのクラシック・アリーナ・コンサートを可能にしました。即ち、あの“三大テノール”です。クラシック・シーンに於いてアンプを使用することは、いうなれば「棒高跳び」のようなものです。「走り高跳び」では高さ5メートルのジャンプなど、時代劇の中の忍者(?!)ですら無理でしょう。長い棒を上手に使えば、生身の人間でもそれが可能になる。ここではアンプは棒に相当します。

ギターについて

今もそうかもしれませんが、“クラシック”と名の付くコンサートでアンプ等の拡声器を使うことは忌み嫌われてきた歴史がありました。コンサートは、楽器自体が出す音そのものがホールという空間に響いて(=アコースティック)はじめて味わえるものだとする考えからのもので、器楽合奏の場が貴族サロンから大ホールへと移行していく中にあって、実際にいにしえの作曲家達は楽器の特性を丹念に研究して音量バランスの良いサウンド、レコーディング的に言えば“最高のミックス”を追い求めたものです。よって近代オーケストラには音のボリュームが小さい楽器は(バランスが悪いので)次第に排除されていきました。リュート属(=ギター)がバロック以降、オーケストラに残らなかったのは、音量が小さいという理由もあったワケです。近代オーケストラ発達の歴史というものは(これが総てではないにしろ)端的に言ってしまえばブラスセクション、即ち金管楽器群とアンサンブル可能なボリューム・バランスを持った楽器が揃えられ、同時に各楽器も可能な限り大きな音になるように改良されてきたというモノです。更に無茶を承知で言えば、その昔、山野に響きわたるサウンドを持つブラスと一緒にフル・ボリュームで合奏可能なのは打楽器以外にはありませんでした。ですからヴィオール属(ヴァイオリン属)はオーケストラ・メンバーの大半を占める程の大人数で合奏することにより、金管や打楽器と辛うじて渡り合えるようになっているのです。

ルネッサンス期には通奏低音の花形楽器だったテオルボが廃れ、オーケストラという集団からすっかり仲間外れになったギター属は、しかしながら全く独自の発展を遂げ、世界各国では各々の音楽形態に合わせた改良型ギターが作られました。そして20世紀には遂にエレクトリック化し、アンプとの組み合わせによって従来の楽器のボリューム、又は合奏によってなし得るボリュームを(電気さえあれば)一人で得られる上、電気回路的な歪みによって得られる激しいディストーション・サウンドはブラスセクションに対抗し得る壮絶な音色となりました。ピアノやハープと同じ減衰系の楽器であるギターは、木管やヴァイオリン属とは違って持続音が不可能だったにも関わらず、ディストーションによるソロ・リード・トーンは長いサスティン(音の保持)が得られ、ソロ楽器としての必要を120%有した(ハズの)立派なものになりましたし、エレキギターならではの新しい奏法も僅か半世紀程度で次々に確立、エレキギターのヴィルトゥオーゾは数多く生まれ続けています。ジョン・マクラフリンも当然、その一人です。が、不思議なほど「エレキギター協奏曲」といった作品は少ない。その理由が数限りなくありますが、ただ一つ言えることは、オーケストラという組織の仲間に400年以上に渡って入れて貰えなかったギター属の自由で独自の発達によって新しいサウンド(リズム&ブルース、そしてロック)が形成され、世界的にミュージック・シーンのメインストリームがすっかり入れ替わった事は重要です。そのため、何故か“クラシック”と“ポピュラー”という垣根が出来、両者は互いにライバル視して切磋琢磨するどころか、反目し合ったり軽蔑し合ったりするという、まことによろしくない状態が長く続いたという事実です。

特に1960〜1970年代は酷かったらしい。今や現代作曲家に数えてもおかしくない故フランク・ザッパですら、有名なロック・ミュージシャンだという事で長年に渡って数々の名のあるオーケストラだけでなく、ローカル・オーケストラからも一斉に舐められた(しかも騙されて膨大な損害を被った)と自伝で告白していますし、「ピアノ協奏曲第1番」を1976年に自作自演している“Emerson,Lake&Palmer”のキース・エマーソンも、「ロックバンドとオーケストラのための協奏曲」を始めとしてバンド協奏曲を多数書いている“Deep Purple”のジョン・ロードも異口同音に、1970年代にはオーケストラからは酷い目にあったとインタビューで答えています。例えばこれがロック系ギタリストが“エレクトリック・ギター協奏曲”を書いてレコーディングするとなったら、きっとまともな録音すら非常に困難だったでしょう。それは、エレキ・ギターだからこその話だと思います。

エレキギターが“若者の象徴”だと一際強く言われたのはベトナム戦争の頃であり、当時の空気を吸って育ったアーティストには現在でも「ギター一本だけで世界は変えられる」といった思想が生きています。それは、ギターが孤独な楽器である故の思想だと思います。

「地中海」をどう聞く?

そこに、このジョン・マクラフリンの「地中海」という作品があるというのは、どう見たらよいのでしょう。しかもエレキギターではなく全編クラシック・ギターで弾く。保守回帰だと言われても尚、その潔さは殊更高く評価して然るべきであります。300年の歴史と伝統様式の確立されている分野に自身を置いてみる、ベテランだからこそのアーティスティックなチャレンジと見るべきでしょう。デビュー当時から常に第一線で活躍し、数々のエポック・メイキングな偉業を成してきたマクラフリンは、やはりギターという楽器を自分の身体の一部のように奏で続けてきたベテラン・プレイヤーの寂しさ、又は果てのないあこがれを感じずにはいられなかったのは間違いないでしょう。ポピュラーシーンではウン十年間トップ・ギタリストで、誰もがその名を聞き覚えがあり、彼のプレイに憧れて音楽家になった人は数知れず…という確かな業績があったとしても、クラシックという中では完全に無名であるという理不尽さ。これは、決して覆されることはないであろう、“掟”だと考えるべきでしょう。

しかし作品を聞くにつけ、マクラフリンはその掟に対し、挑戦したワケでもなさそうに聞こえます。何故なら、自らの栄光の歴史に更なる栄誉をもたらすためのものだとするならば、余りに地味でパーソナルな題材を描いており、自己顕示欲を満足させる豪華絢爛+空前絶後のエンターテイメントでは決してありません。明らかに、ただただアーティスティックな衝動(やる気)で「地中海」がオーケストラを伴ったギター協奏曲という装丁で書かれ、世に提示されただけなのでしょう。その創作の源流は、歴史上の作曲家のそれと何ら変わりがありません。それは非常に純粋な動機です。経済的に考えると、「地中海」を書くよりマハビシュヌ・オーケストラをオリジナルメンバーで再結成してワールドツアーし、DVDとCDの両方でライヴ盤を出した方がよっぽど儲かるかもしれません(又はそうじゃないかもしれません?!)。でもそんな金勘定など、どうでも良くなってしまうのが本物の音楽人の生き方です。

ペペ・ロメロに酔いしれる

父はその後、ギター協奏曲のCDをちょくちょく仕入れてきました。フランスのジャン・フランセの「ギター協奏曲」、ホアキン・ロドリーゴの「ある宴のための協奏曲(バレンシア協奏曲)」、「マドリガル協奏曲」、「アンダルシア協奏曲」。有名なマリオ・カステルヌーヴォ=テデスコのギター協奏曲は結局、手に入らなかったと言っておりました。但し、その中でも最も感銘を受け、“アランフェス”よりも素晴らしいと叫んでいたのが、その当時のロドリーゴ最新作「ある宴のための協奏曲」で、ここでソリスト=ペペ・ロメロのギターに酔いしれたとか。何とまぁ、父にとっての生涯最高のクラシック・ギタリストはペペ・ロメロになってしまったワケです。イエペスもウィリアムスもフっ飛んでしまったんですね。私はジョン・ウィリアムスが好きですがね。“sky”のアルバムも持ってますよ…って関係ない話ですね。

ペペ・ロメロが好きになってしまった父は、その後直ぐにロメロ一家のギター四人楽隊“ロス・ロメロズ”のアルバムを買ってきました。しかしながら、折りあらば仕事部屋のモニタースピーカーから大音量で流れていたのはマクラフリンの「地中海」…なんだかんだ言いながら気に入ってんじゃねーか!宮崎尚志の68年の生涯で、最もよく聞いたギター協奏曲作品はこれではないか、と思えるほど聞いてました。

とはいうものの、完成した「古賀政男の主題による交響的変奏曲」には「地中海」からの影響は皆無でした。そりゃー、あたりめぇーだろぉー。

「古賀政男の主題による交響的変奏曲」って

どんな作品?

ちなみに「古賀政男の主題による交響的変奏曲」は、いわゆる“古賀メロディー”(東京ラプソディーとか)を、ギターの独奏とオーケストラで演奏する作品ですが、ソリストを務めるアントニオ古賀さんのコンサートに詰めかけるファンに向けての作品でもありますから楽曲構成が簡潔で、全編にわたって古賀メロディー(変奏も含む)と宮崎尚志節が交互に流れてくる。全体として古賀メロディーを強力なフックとして使っており、45分もあるのにこれが結構楽しめる。純粋にドイツ流クラシックで洗礼を受けていたならば、決してこうはならないだろうという作品でもあります。これは父が近代、それもフランス和声から入り、近代フレンチ・クラシックが持つ(ドイツ流にはない)自由奔放な空気の中で学んだ末、結論として音楽とは論理的形式で計るものではなく、実は「なんでもあり (All That Jazz!)」なのだという考えが如実に表れているように感じるものです。しかしイベント音楽のようなメドレー的な安易な赴きは皆無で、構築物(コンポジション)として立派なものです。アントニオ古賀さんがCDにしてくれればいいのになぁ。

余談ですが「古賀政男の主題による交響的変奏曲」は堤俊作指揮・東京ニューフィルハーモニック管弦楽団(1994年11月7日)との初演の後、作曲者自身の指揮で札幌交響楽団(1995年6月21日)、広島交響楽団(1995年8月26日)、名古屋フィルハーモニー交響楽団(1995年9月21日)、九州交響楽団(1996年6月2日)と共演。この最中、父とアントニオ古賀さんは、今回の交響的変奏曲はまだ序の口に過ぎない、次こそは正真正銘の「ギター協奏曲」で全国公演するんだ、と堅い約束を交わしました。1996年末になっても、父の仕事部屋からマクラフリンの『地中海』が聞こえてきたものです。しかし、その作品は完成することはありませんでした。スケッチなんか、残ってないかなぁ。