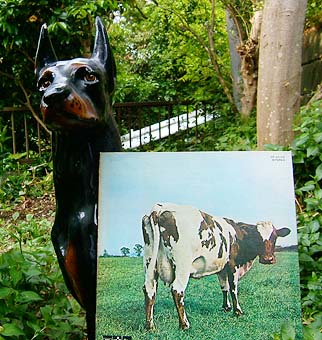

ルルベル3世・・・火星行き?

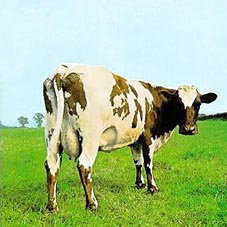

こちらにケツを向けて振り返っているホルスタイン牛“ルルベル3世”の写真をあしらったジャケット。ナンの変哲もないようで不思議な印象を抱かせる、ヒプノシスによるシュールなジャケットデザイン。しかもジャケットにはアルバムタイトルも、アーティスト名も記載されていない・・・ピンク・フロイドのレコードはそのアートワークによって、棚の中でも常に重々しいオーラを放っていました。

中にはソノシートみたいな赤色をしたLPレコード盤。ライナーノーツの表紙には「ピンク・フロイドの道はプログレッシヴ・ロックの道なり!」とデカデカと書いてある・・・そうなんです、この当時の日本では“プログレ”といえばピンク・フロイドのことだったのです。何故かって?それは他のバンドが紹介されてなかったからです。では何故そうなのか?それは英国のバンド=ピンク・フロイドは60年代末に既にアメリカで成功しており、米国経由でしかロック・ミュージックが紹介されていなかった日本に於いては、イエスもキング・クリムゾンもELPも、まだ一部のマニアの知るところでしかなかったのだそうです。

宮崎尚志にとって英国最高のロックバンドはピンク・フロイドに他なりませんでした。私が中学の頃、イエスにハマって好んで聞いていると、「イギリスのロックで完全にオリジナルといえるものはフロイドとキング・クリムゾンの2つしかない!」は、毎度お馴染みの口癖でした。特に『原子心母』はイチオシでした。

ほら、牛のレコードあるだろ? 聞いてごらんよ、素っ晴らしいぜ〜。

・・・牛のレコードかい?!

関係ない話。魔夜峰央さんの単発の作品で「ルル・ベル火星行き」というのがあり、ルル・ベルは『パタリロ!』にも出てきます。この牛と関係あるのでしょうか?

歌は添え物?

とはいうものの、ピンク・フロイドのレコードは2枚しかありませんでした。『原子心母』と『おせっかい(Meddle)』です。最初に聞いたのは『おせっかい』の方で、こちらは冒頭から聞き覚えのある曲「吹けよ風、呼べよ嵐(One of These Days)」が出てきたので、取っつきやすかったのです。『原子心母』はレコードA面全てを使ったタイトル組曲からスタートするので、ちょっと敬遠してしまいました。

知っている方には言うまでもないことですが、「吹けよ風…」はインストゥルメンタル・ナンバー、即ち、歌がない演奏だけの小曲です。凄く深淵なサウンドで、凄くカッコいいんです。しかしながら『おせっかい』を聞いて(B面の超大作「エコーズ」も聞いた!)、超カッコ良く、テンション高く、危うい魅力に溢れたインスト曲を演奏するこのバンドが、歌モノの小品となるとフォークっぽく、妙に覇気のない演奏をしてしまう点に物凄く違和感を覚えました。しかも、物凄く歌がヘタなバンドだなぁ〜と正直思いました。A面最後のユーモラスな「シーマスのブルース」というナンバーでは、犬がバンドとデュエットしています。しかもバンドの歌より、犬の歌の存在感の方が俄然大きくて爆笑です。犬にさえ負けてしまうのですから、ピンクフロイドにとっては「歌は添え物」なのだろうと思いました。つまり、基本はインスト・バンドなのだと。

逆にこういう捉え方をしたお陰で、“牛のレコード”『原子心母』をターンテーブルに乗せ、レコードA面を占める20分に及ぶタイトル組曲「原子心母」を初めて聞いた時には、ドンピシャで私の心を捉えました(この曲には歌がない)。なるほど、父の言うことに間違いはなかった。この大曲の素晴らしさは、言い表すのが難しい。他の誰でもない、正に「ピンクフロイドです」って顔しかしてない曲だからです。共作者である現代音楽家=ロン・ギーシンの現代的な管弦楽/合唱の書法も冴えていて、ロックバンド+混声合唱+金管群+独奏チェロという、素晴らしいコラボレーションが実現しています。とにかく、現れるメロディーの、それはそれは素晴らしいこと! だから父が「素晴らしいぜ〜」としか言えないのも、良く判りました。それは確かにキング・クリムゾンの『クリムゾン・キングの宮殿』と似て、例えようのないものです。

ですがね、B面は歌モノが多いんですよ。これがまた、どうにもやる気のないフォークに聞こえてしょうがない。「もしも…」などは、消え入りそうなほど力がなく、音程も随所であやしく、なんかスゴく下手。このロジャー・ウォータース(b,vo)のボーカルはアカン!しかもA面の壮大さとは反対に、スゲェ〜地味(ミックスが凄く良いんだけど)。続くボードビルっぽい「サマー'68」にしても、リック・ライト(key,vo)のボーカルは後ろに引っ込んでいて聞こえづらい。「デブでよろよろの太陽」もタイトル通りよろよろしていて…なんか頼りないぞ! なにしろ印象が《ピンク・フロイドって歌、超ヘタ!》ですから頻繁に聞いたのはレコード片面だけ、という状態が長く続きました。

…今は、そんなことは全くないんですけどね。レコードのB面も好きですよ。

芸術の究極の目的

原題「ATOM HEART MOTHER」。原子・心・母。なんだこの邦題!わー、イー加減だー!すごくインチキ臭いタイトルだが、妙に知的好奇心をくすぐる何かがある文字配列。実に不思議なことに、この4文字漢字の(意味不明の)文字配列で、既にこのアルバムは時代の流れに勝利しているっ!

父に、これを聞いたヨと話したら、「どうだ、いいだろう?」 と言うので、「いいね〜」と答える。すると父は「だろう?なっ、いいだろう?」 と言うので、「凄くいい!」と答える。「感動だろう?」 と言うので「ホント、感動だね〜」と答える…これの繰り返し。つまんねぇ〜会話。しかしお互い、他に言葉がないのです。そういう音楽っていうのはなかなかお目にかかれないのですが、確かに「原子心母」はそういう音楽でした。

父は『原子心母』について深く話をしたり、購入した当時(時代)の話をすることはありませんでした。何故なら、年月を経ても生きている音楽だからだと言うのです。生きている音楽に過去の話は不遜である。そして音楽に限らず、芸術の究極の目的は、作品自体が“永遠の命”を手にすることなのだと話しあったものです。

「音楽は時代を映す鏡である」とは、メディアではよく唱えられている決まり文句ですが、それは表層的なことであり、音楽をひとつの“現象”として捉えているに過ぎません。芸術の深層に至って論じることがなされていないのは、いつの時代も同じことです。故に、父は多摩美大の講壇から生徒に向かって叫んだのは「芸術家は作品によって人を突き動かす、大いなる力を有する」という事で、時の流れの中に人類が在る限り(タイムマシンで過去に遡ってJ.S.バッハにジャズを聞かせたり、エジソンにDVDを紹介したりしない限り)、芸術作品がリプレイされる時には、時代を超越し、社会情勢を問わず、その大いなる力が現れて人に作用する(働きかける)。その力とは即ち「感動」である、というのが“Naoshism”の源になっているロジックであります。ジャン・シベリウスの交響詩「フィンランディア」はその顕著な例です。ピンク・フロイドの「原子心母」は、「フィンランディア」と同様の力を持った作品であります。

レコードは財産

『原子心母』、『おせっかい』と聞いた後、もっとないのかとレコード棚を探しても、ピンクフロイドはこの2枚しかありませんでした。キング・クリムゾンなら6枚あったのに…。しかも『おせっかい』の次のアルバム、ビルボード・アルバムチャートTop100への史上最長ラインク・イン記録によってギネスブックにその名がある事で大変有名だった『狂気(Dark Side of The Moon)』がない。その後のアルバムは1つもない。2枚組の記録的大ヒット作『ザ・ウォール(The Wall)』もない。勿論、ラストアルバムの『ファイナル・カット(Final Cut)』なんてあるハズもない。

それを父に聞いてみると、「ナンか、つまんなくなっちゃったから」 との答え。えっ、聞いてないのにつまんなくなっちゃったって?!

話はちょっと横道にそれますが、私はお小遣いを貰うと直ぐに池袋の東武デパート(TOBU)まで自転車を走らせ、レコード店「五番街」に行ってアルバムを買って帰ってきましたが、これがかなり頻繁だったため、父によく「レコードは丹念に調べて、試聴してから買ってこい。レコードは大切な財産だぞ!」と言われたものです。話を聞けば父は、レコードを買う時、決して衝動買いをしないんだとか。仕事ばかりでゆっくり聞いている時間があまり無かった上、仕事柄、他人の音楽を聞いていると気になってしょうがない(純粋に楽しめない)とよく言ってました。だからレコードの情報はスタジオの仲間やレコード会社関係の人達から話を聞いたり、何冊もの音楽誌の批評などを時間をかけて読んで、これは新しいサウンドかもしれない、良さそうだ!と思ったら、時にはレコード店で視聴までして検討してから買ってくる。その結果が“レコード棚”になり、ココにあるモノは全て名作だから、全て聞いても有益だ、と豪語していました。

左脳的音楽への転換

しかしレコードを持っていないとはいっても、父にとってのピンクフロイドは1970年の『おせっかい』で終わってしまったと言ったワケではありません。ただ、アルバムを買わなかったというだけで、ずっと注目していたバンドだったことは変わりありませんでした。ただ興味深いのは、『おせっかい』以降(即ち名作『狂気』から始まるバンド後期)のピンク・フロイドは、幻想的なブルース・サウンドには磨きをかけていったものの、サイケデリックを地で行くようなインプロヴィゼーションや、いつまで続くか判らない前衛的な音響パートの展開を辞めるなり縮小するなりして、1曲1曲をコンパクトにし、アルバム1枚で大きなコンセプトなりメッセージを描いていく方向性に転じていったことで、言い換えれば感覚的な音楽から論理的な音楽に転向していきました。左脳的なインテリジェンスは高まった反面、右脳的(音楽的)なインテリジェンスを停滞させ、商業音楽としてはバランスがとれて耳に馴染み易くなりましたが、サウンド的な革新性は若干後退した感があります。

しかしながらデビュー以来のサイケデリック路線から離脱し、次第に現世に目を向けていくようになるピンク・フロイドは、既に彼ら固有のサウンドを確立しており、もはや彼らがどんな曲をやってもピンクフロイドにしか聞こえない、音楽的には至高のレベルに達したワケですから、それはスゴいことです。エラいことです。ですけど私としては、父がレコード棚に一揃えしておいてくれれば、お小遣いやなけなしの貯金を使い込まずに済んだのになぁ〜…ということなんですがね。

但し、映画『ピンク・フロイド/ザ・ウォール』(アラン・パーカー監督/ボブ・ゲルドフ主演)について父は全く知らず、ぴあフィルムフェスティバル(PFF)にて日本初上映されたのを観てきた私の兄が、直ぐにどっからともなくビデオを持ち帰ってきまして、ピンクフロイド好きの父がこれを観て大感動、日本でビデオやらレーザーディスクやらが発売されるや否や、多摩芸/多摩美での講義のテーマに大々的に取り上げるなど、凄い入れ込みようを見せました。主役の“ピンク”を演じているのがブームタウン・ラッツのリーダー=ボブ・ゲルドフで、ゲルドフは丁度その頃、アフリカ飢餓救済チャリティーレコード“バンド・エイド”の発起人としてノーベル平和賞候補になっていた事もあって、「ピンクが絆創膏でノーベル賞?」ときたもんで(意味不明?!)、特に興味深く観たものです。

わんぱくでもいい&カルピス

「原子心母」の「(d) むかつくばかりのこやし」辺りでは、合唱団が音程無しに意味不明の言葉を、カウンターリズム的にリズミカルに発するパートがあります。又、「(e) 喉に気をつけて」辺りでは(こう表記するのは楽曲が組曲のようにハッキリと区分されておらず、よくわからないからです)、テープループを多用したミュージック・コンクレート風の作りになり、それまでの曲の断片(テンポも調性も違ったりする)が互いに全く関わりなしに出入りします。

ここで興味深いのは、前者は父が手がけたマルダイ(丸大ハム)のCM「わんぱくでもいい」の初期のCM音楽で、同じように混声コーラスに「シュッパッ! ハッ! ウゥゥゥ〜〜〜、ワッ!」のような、意味不明のかけ声ヴォイスをやらせていて、「原子心母」からの影響かと思えるものがある事です。印象はかなり違うかもしれませんが…。この録音はCD『懐かしのCMソング大全』に収録されているので、聞き比べると面白いかと思います。

後者は1970年頃のカルピスのCM音楽に似た感触が見られます。父はこのCMで、2〜4つの楽器のアドリブ演奏を1本にまとめて浮遊感のある不思議なアンサンブルを組み上げたり(この辺はフランク・ザッパっぽいか?)、フォーク・ギター伴奏に全く雰囲気の異なる3つの演奏を乗せ、フィルムのカッティングに合わせてミックスするといったやり方で完成させた録音があるのです。さながら、プラス思考のピンクフロイド風サイケデリック…夢みるような浮遊感です。

で、話はピンクフロイドそのものに戻ってしまいますが、私個人としては1976年の『炎〜あなたがここにいてほしい』が特に好きで、アルバム通して頻繁に聞きます。滅法暗いし、ムチャクチャ寂しいんですけどね、聞いていると一種のカタルシスを覚えるんですよ、ロック特有の。歌も上手くなっているし。でも、ピンク・フロイドで1曲だけお薦めするなら、やっぱり大作「原子心母」。代表曲といえばコレですよ。ボーカル入ってないし?! ブルースを崩した「吹けよ風、呼べよ嵐」(プロレスラー=アブドーラ・ザ・ブッチャーの入場テーマだったので私も聞き馴染みがあった)でも、胎児の歌「エコーズ」でもない。やっぱ「原子心母」…。なんてったって、まず邦題が最高じゃないですか!