電子音楽がインヴェンションを奏でた時…

私が生まれた1960年代末に発表され、全米クラシックレコードチャート1位を独走、クラシックとしては異例のミリオン・セラーになり、グラミー賞まで獲得した“シンセサイザー・レコード”の古典です。父・宮崎尚志のNHK時代の仲間だった冨田勲さんをはじめ、これを聞いて人生変わってしまった人たちの何と多いことか! かくいう私も中学1年の時、これで人生変わりました。大嫌いだったシンセサイザーが一転、大好きになり、大嫌いだったピアノを再び弾き始め、遂には絶対になろうとなんて思わなかった音楽家になるなどと考えるようになった、そのきっかけになった“J.S.バッハの曲集”です。

新しく登場した“シンセサイザー”という電子楽器が、コンサート用ピアノピースというより、ピアノ練習曲の定番曲「二声のインヴェンション」を奏でた時、音楽産業の歴史は劇的に変わり、そしてシンセサイザーが一家に一台(又はそれ以上)ある現在に至ります。…ナニ? シンセなんて持ってないですって? PCやスマホ持ってませんか? その中にソフトウェア化された立派なシンセサイザーが入ってるんですよ。

実は父のレコード棚には当初、「スイッチト・オン・バッハ」のLPレコードはありませんでしたが、このアルバムの存在は昔から知っており、ラジオなどで入念にチェックしていたようです。現在もコツコツと父の録音整理しているのですが、遺された膨大なカセットテープの山の中には薄汚れ、経年劣化で壊れかかったエアチェック・テープが多数残っていまして(巻き戻すとテープがちぎれます)、これらの中身をチェックするためにテープ自体を取り出し、別のカセットハーフに移し変えてデッキに入れて再生すると、時折、古いシンセサイザー・レコードが流れ出します。ビゼーの「カルメン・前奏曲」やラヴェルの「ボレロ」のシンセサイザー演奏版が出て来た時には、おぉっ!これは今だ聴くことすら叶わないアンドリューガスディン・プロデュースの『スイッチト・オン・ボレロ』ではなかろうか?なんてね…。

父は寝る間もなく忙しかった時期にも関わらず、意外とFMラジオをチェックしては目ぼしい最新盤をチェックしていたようで、よほど素晴らしいものでない限りレコードを買うことはありませんでした。ですから「レコードは財産」、「ボクのレコード棚にあるものは全て聞く価値のある名作」と豪語していたのです。

では歴史的大名盤「スイッチト・オン・バッハ」は、作曲家・宮崎尚志にとって「聴く価値のある名作」と映らなかったのでしょうか? …映らなかったんですよ。

きっかけは祖母の勘違い

敢えて“レコード棚”に入れなかったこのアルバムが、ひょんなことからウチにやってきたのは1980年頃。宮崎尚志の母(私の祖母)が突然、池袋・東武のレコード店「五番街」でカセットテープ版『スウィッチト・オン・バッハ』を購入してきたのです。祖母はこれを「J.S.バッハのオルガン曲集」と勘違いしたのだとか

どう見ても普通じゃない、おかしなジャケットのバッハ作品集。これを“ユニークなバッハ・オルガン曲集”だと勘違いして買い求めるとは、何を考えていたやら。父はそれを見て吃驚仰天。「お袋、これシンセサイザーのレコードだよ!ほら、モーグって書いてるだろ?」。それを聞いた祖母は「えっ??そのモーとか、何とかサイダーって何?」 と聞き返す始末。父がアルバムを居間のステレオセットで再生した途端に祖母も仰天。「お袋がいらないっていうんならボクがもらうよ」 と言い、祖母も了承、晴れて“宮崎尚志のレコード棚”に『スウィッチト・オン・バッハ』のカセット版が加えられたのでした。

さて、父が仕事部屋で『スウィッチト・オン・バッハ』を流しているのを私の兄が聞きつけ、父から借りてきて、私達の勉強部屋にて大音量でガンガン鳴らし始めました。私は漆黒のミステリーを背負ったようなJ.S.バッハの音楽が好きではなかったにも関わらず、それを初めて聞いた時、その音楽自体の多彩さと同時に、それを奏でているユニークで明るいサウンドに心の底から感銘を受けたのです。しかし兄が「これ、シンセサイザーだぜ!面白いよ!」と言った時、私は更なる衝撃波をマトモに受けることになりました。何しろ私、それまでシンセサイザーが大嫌いだったのです!

こ、これがシンセサイザーの本気なのか?

父が使っていたシンセサイザーの音色がまずダメで、ジョルジオ・モロダーのミュンヘン・サウンドは特に嫌い、ドナ・サマーはオーケストラ・バックのチャリティー・ライヴ以外では絶対に聞かなかったし、YMOのツーンと鼻に抜けるワサビ的なサウンドも嫌いなので同級生とは話が合いません(しかし大好きなE.L.O.がシンセサイザーを使っているとは全く気がつかなかった)。しかし「スイッチト・オン・バッハ」の衝撃波によって、その瞬間から“シンセ大好き少年”に一転。私にとっては、トンデモナイことに人生の一大事でした。

MOOGは使えなかった

「クリムゾン・キングの宮殿」の項目にも記載しましたが、父はコンパクトなステージ用シンセサイザー=MINI MOOGをスタジオ・レコーディングで使った際、ピッチが安定しないためにまるで使えなかったというお笑いエピソードがあります。電源を入れて約1時間、全ての電子部品が100%そのパワーを発揮できるだけエネルギー充填させて、はじめて演奏可能になるというのがMOOGシンセサイザーの特徴であり又、弱点でもありました(開発者MOOG博士の設計は、トランジスターやコンデンサーに無茶を承知で100%の仕事をさせる事によって強く太い楽音を出せるようにしていたらしい)。ですがその予感は既に「スイッチト・オン・バッハ」にあったと、ある時、父は口にしました。

|

ワルター・カーロスの『スイッチ・オン・バッハ』を最初に聞いた時には、なんてぇ〜音程の悪い演奏だって思ったんだけど、モーグを実際に使ってみたらやっぱりそうだったんだ。時間制限のあるスタジオ録音では、演奏家はスタジオに入って楽器を出してチューニングして譜面を読んで、ハイ録音ですよ!となるまでに最短で5分もかからない。最長でも15分ぐらい。だからセッティングに一番時間のかかるドラマーは時間前にスタジオ入りするのが普通でしょ。まぁ、ボクの録音での常連メンバーには、ボクがいつも遅れて来るからってサバ読んで、のんびり来る連中も多かったけどね! そんでもってCMの録音なら4〜5タイプを1時間、劇伴なら40曲を3時間ぐらいで一気に全部録っちゃうわけさ。つまりね、スタジオで使える楽器ってのは、チューニングしたら即、演奏できなければダメなのさ。ボクの仕事では1分1秒が勝負だからね。例えば雪の中を歩いてきたミュージシャンが手が温まるまで待ってくれっていう“演奏家待ち”はあり得るけど、“楽器待ち”ってのはほとんど無いね。電源入れてから1時間も待たされるMOOGも、ピッチが悪いメロトロンも問題外だった。だってMOOGのためにスタジオ使用料を1時間分用意するなんて誰もOKしないさ、レコードの録音ならいざしらずね。 宮崎尚志・談

|

音程の悪いバッハ…それ故、父は『スウィッチト・オン・バッハ』を自身のレコード棚に加えることをしなかったのです。

私的検証:「スウィッチト・オン・バッハ」は音程が悪い?

誠に勝手ながら、『スウィッチト・オン・バッハ』の音程の悪さを再検証してみました…ってほどでもないんですがね。W.カルロスは第1作『スウィッチト・オン・バッハ』が驚異的なロングセラーを続けている最中、翌年1969年に次作 『スウィッチト・オン・バロック(The Well-Tempered Synthesizer)』 を発表、これもまたミリオンセラーに。暫く間を於いて1972年には再びJ.S.バッハ作品のみに真正面から取り組んだ 『スウィッチト・オン・バッハ第2集』 を出しており、これらはカルロスによるバロック・シンセシスの3部作と考えて良さそうです。

父が亡くなる3ヶ月前、私は自分の誕生日祝いに上記3部作を含むボックスセット『スウィッチト・オン・ボックス』を“セルフ買い”して“セルフ祝い”しましてね、これがCBSから出ていたレコード盤を長年愛聴してきた耳には新たな驚きがあったんですよ。特に第1作『スウィッチト・オン・バッハ』は劇的なリミックス(リマスターではない)がなされたらしく、リバーブ感が少なく、音もシャープにクッキリしており、しかも音割れ(歪み)すら明瞭に聞こえ、最初に聞いたカセット版/LPレコード盤とは、印象が全く別物でした。それ故に、本当に“音程の悪さ”も明瞭になっております。正直、かなりチューニングが甘く感じるトラックが少なからずある。ですが太々しいほどサウンドが厚い。

初期のアナログ・ミュージック・シンセサイザーを扱う場合、チューニングは全て自分で決定しなければならないので、精度の高い電子式チューニング・メーターは今でも必需品です。しかし1975年以前はそんな便利なものはなかったらしい。となると音叉やA=440Hzの発振器でチューニングしていた…のかな?ともあれ、私の経験から言ってもピッチの安定性が高いと言われてきたARP2600(初期型)ですら、録音前にチューニングをキッチリやったのに録音中(演奏中)に徐々にピッチがズレていったといった事はよくありましたし、持続音で完璧にチューニングした後、EG(エンベロープ・ジェネレーター)で「ポップコーン」風のポコポコ・サウンドにして演奏したら他のパートよりも1/4音もピッチが低かったといったドッキリも日常茶飯事(21世紀のデジタル・シンセでは決して起こりませんがね)。初期のシンセサイザーは演奏者自身のピッチ・センス/音感は極めて敏感でなければいけなかったのです。そういう点から考えれば、『スウィッチト・オン・バッハ』は初期シンセサイザーの“常識”を映した作品と言えると思います。それより前の“電子音楽ポップ”のジャン=ジャック・ペリー&ガーション・キングスレイはMOOG以前の電子楽器オンディオライン(Ondioline)とテープループがメインだったみたいですし。

一方、リミックスじゃなく、リマスター処理だけと思われる『…バロック』と『…バッハ第2集』の2作には音程の悪さは皆無。演奏は極めてメカニカルで、サウンドもグッとシャープに、完璧な演奏が聴けます(この印象はレコード盤と全く変わりませんでした)。しかしどちらにも第1作にあった“太々しいほどの音の厚さ”は全くなく、サウンドとしてはあっさりスマートに、格段に広がりがあり、クリアーになっています。演奏の質も“ヴィルトゥオーゾ”と呼ぶに相応しい。

W.カルロスが自身のテクニックについて語ったアルバム『Secret of Synthesis』によれば、第1作より第2作以降の方が音数も多く、複雑なサウンド・プロダクションがなされているのだとか。それにも関わらず音の厚み、音の活きの良さに関しては第1作目は比類なきものです。僅か1年足らずでシンセサイザーの音程の悪さを是正し、正確さを極めたのは、コロンビア大学のウラディーミル・ウサチェフスキー先生の直伝秘技“エレクトリック・ポインティリスム”(1つの単旋律線を音符単位で切り刻んで複数のパートに分け、それぞれを異なった音色でプレイする方法で、全合奏では元の旋律線を保持したまま豊かな音色が付加される)のテクニックを使った作品作りをするためでした。ドメニコ・スカルラッティの鍵盤ソナタではその成果が明確に示され、以降W.カルロス独自の必殺ワザとなりました。第1作「…バッハ」でもそのテクニックは部分的に使われていますが、精度の高さからいえば『…バロック』の足下にも及びません。

“エレクトリック・ポインティリスム”の技法には、第一に全ての楽音のピッチが正確でなければならず、同時に演奏も極めて正確でなければなりません(デジタル・シークェンサーがあれば難なく完璧に出来るワザです)。太いシンセ・ブラスでブイブイいわすような、シンセサイザー自体の出音のみに頼るのではなく、精密でテクニカルな秘技によって驚くほどハッキリとカラフルになった反面、第1集の大作「ブランデンブルグ協奏曲・第3番」のような、太々しいシンセ・アンサンブルは『…バロック』にも『…バッハ第2集』にも出てこなくなりました。

私としては、どうも第1作にある太々しい分厚さの秘密は、音程の悪いアンサンブルにあったと思うのです。経験から言いますと、純正律調律によるパーフェクト・ピッチのハーモニーというものは究極的には和音ではなく、限りなく単音に近づきます。ハ長調の純正律調律のキーボードで正弦波を出し、Cメジャー(ド・ミ・ソ)を弾くと、ミとソは根音ドの倍音になってしまい、1つの音(ド)に聞こえるので、理屈から言っても音は薄く感じます。実は“音の厚み”の秘密は倍音同士の微妙なズレと衝突によって醸し出されるファジーな“揺らぎ”であることは20世紀の研究によって判明しており、それ故にパーフェクトにピッチに合わせることが容易に出来るデジタル・シンセサイザーには昔から“ランダム・ピッチ”や“アナログ・フィール”といった機能が付加され、1音1音のピッチをランダムにズラして、アンサンブルの際に生じてくる音の薄さを解消しています。つまり和音を構成する音同士が微妙にチューニングがズレる事により、人間の耳はそれを“音の厚み”と感じ取るのですね。そういう理由で私は、第1作『スウィッチト・オン・バッハ』の分厚いサウンドは皮肉にもチューニングの悪さが醸し出したものだと結論づけたのです。

アカペラ合唱はOK、何故シンセ合奏ではNG?

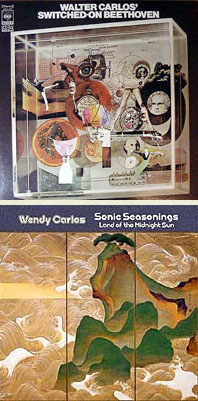

第1作の『スウィッチト・オン・バッハ』は正に“J.S.バッハ名曲集”といった趣で、マニアックな選曲をせず、リスナーに堂々と正攻法で挑戦したところに成功の鍵があったと思います。しかし同時にW.カルロスは2作目にバロック(イタリア)、3作目に古典派〜ロマン派(ベートーベンの「第9」等。映画『時計じかけのオレンジ』に使用されたトラックを含む『スウィッチト・オン・ベートーベン』)を選んで、その後再びバッハ(「第2集」)に戻りつつ、新作現代音楽作品『スウィッチト・オン・春夏秋冬(Sonic Seasonings)』に取り組むなど、その歩みはさながら1963年に登場して一大センセーションとなり、スキャット・コーラスの大ブームを作った『ジャズ・セバスチャン・バッハ』のスウィングル・シンガーズとそっくり! これは絶対に狙ってる!

案の定、スウィングル・シンガーズの『ジャズ・セバスチャン・バッハ』は父のレコード棚にありました。ハービー・ハンコックの『ヘッド・ハンターズ』並にかなりボロボロですが。私はスウィングル・シンガーズが大好きで、何度聞いても鮮やかでノリノリなスウィング・バッハに感動します。が、選曲がクラヴィーア曲を中心としており、人声故にそれほどピッチは正確にはなりませんから、アレ?と思う瞬間も多々ありましてね、まぁスタジオ・アルバムといっても一発ライヴ録音ですし、音程の細かいミスよりも演奏の活きの良さを追求した結果でしょう。父はその点に関しては一言も批判しませんでした。

一方、『スウィッチト・オン・バッハ』の音程の悪さは父にとって批判対象となり、レコード棚には加えられなかった。それは何故かと申せば、シンセサイザーにはオルガン用のフルスケール鍵盤が付いていた事に原因があったと思えます。鍵盤楽器…例えばピアノでは1音でもピッチが狂っていると美しいアンサンブルが組めません。演奏する上で音程が正確である事が“当前”の楽器です。一方、鍵盤楽器には元祖・一人音色合成機=パイプオルガンという巨大な存在があり、演奏者一人で無数の音色を扱う…それも鍵盤楽器の一面です。鍵盤楽器という概念はそういうところにありました。だから鍵盤が付いていたばっかりに、世はシンセサイザーという新しい楽器に大きな誤解を与え、楽器そのものへの理解を阻み、果ては“世に存在するあらゆる楽器音を合成出来るドリーム・マシン”という根も葉もない幻想まで抱かせてしまったのでしょう。その固定観念は当時33歳だった父も持っていたため、『スウィッチト・オン・バッハ』を“ヘタクソなバッハ”と捉えてしまったのです。

やはり父はその当時、シンセサイザーはオルガンのように弾けるモノだと思っていたようですが、先に流行っていた電子鍵盤楽器“クラヴィオリン”(先述のオンディオラインと同じ機構の電子楽器)のように、鍵盤を沢山押しても和音は出ない“ソロ楽器”だと知って、図体ばかりデカイ割になんなんだそりゃ?と首を傾げた様です。ですがそれも次第に変わっていきました。楽器への認識を深めるにつれ、自らシンセサイザーを手にするまでに至ります。

その後…

その昔レコード棚に加えられなかった『スウィッチト・オン・バッハ』が不意にやってきたことによって、それまでとウチの中が大きく変化したことは事実です。私達3人の息子がシンセサイザーに大変な興味を示したこと、ピアノのレッスンが大嫌いで鍵盤を触ろうともしなかった私達が競ってシンセサイザーの鍵盤を弾こうとしたこと、そしてそのうちの2人が音楽家になっていったこと、親子で共同して機材を使い合ったこと。

しかし最も重要な変化は、音楽を奏でることに興味を示した私達に父が自分の仕事について、作曲家の哲学について、芸術とグローバリズム等について…等、雄弁に語り出した事かもしれません。一人の“オヤジ”として、素直に嬉しかったのでしょう。